书中方寸间,行走万里路。8月8日,黄石三中地理名师江贤猛老师带领着地理教师李丽、生物教师张玲及2023级学生费海涛、2024级学生江宜可远赴江西参加为期六天的乡村地理教师发展公益活动暨第八届“九州杯”全国研学课程设计大赛现场赛活动。

本次研学活动分为两个阶段。

第一阶段全部参赛人员进行研学课程学习。上午由华东师大教授段玉山、福建师大教授袁书琪等进行研学课程相关的专题讲座,下午设置研学分论坛、地理跨学科分论坛、地理信息技术及地图应用分论坛,围绕三个不同板块相关专家开展讲座,同时结合讲座内容往届课程设计大赛优秀学校分享优秀课程案例,专家点评并互动交流。

龙南研学会场学习

第二阶段进行实地调查,边研边学,以研促学。分别奔赴龙南进行“客家文化、围屋文化、阳明文化”等传统文化调研;安远进行“三百山生态文明”研学调查;行走瑞金,重温“红色文化”,追寻红色印迹。

龙南关西围屋实地调查

安远三百山实地调查

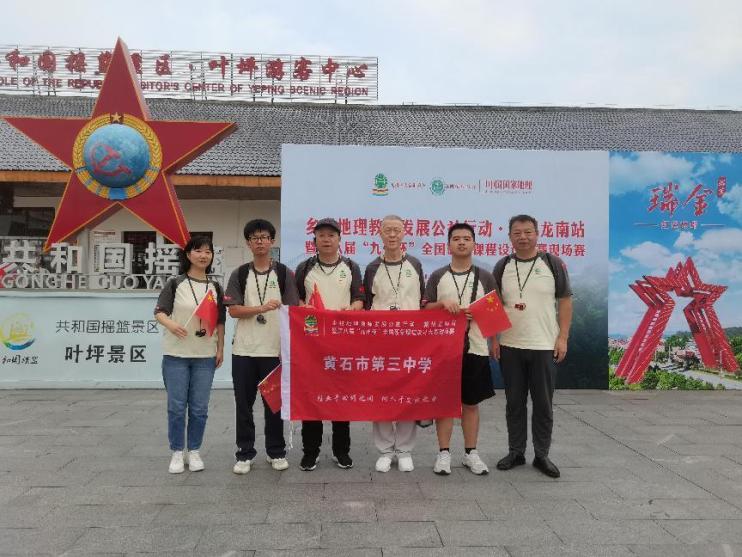

瑞金“红色文化”实地调查

研学感悟

——黄石三中生物教师张玲

在辽阔的江西赣南地区,隐藏着一座座神秘而古老的建筑—赣南围屋,其被誉为客家文化瑰宝的建筑形式,犹如历史的画卷诉说着客家人南迁的艰辛与智慧,它以独特的土木结构、围合式布局,矗立在江西赣南大地上,与其他客家聚居地共同谱写着一段段家族与历史的交响曲。

“读万卷书,行万里路”,暑假期间有幸跟随黄石市地理名师江贤猛老师及地理教师李丽带领我校高三学生费海涛、高二学生江宜可奔赴江西,参加了为期六天的乡村地理教师发展公益活动暨第八届“九州杯”全国研学课程设计大赛现场赛活动。

我们一行五人踏足这片土地,深入体验“围屋之王”——龙南关西围屋的魅力。它始建于清嘉庆年间,有着两百多年的历史,占地近11亩,平面呈“国”字形,是中国国内保存最完整、规模最大、功能最齐全的客家方形民居,也是赣南传统民居建筑中“九井十八厅”的典型代表作。

围屋墙体用三合土夯筑而成,四角建有炮楼四座,墙上有许多炮孔和梅花枪眼,防御体系严密。围屋集家、祠、堡与一体,建筑礼制严明,秩序井然。围屋内池塘、照壁、禾坪、水井、天井、风水树等错落有致,与自然环境和谐共生,见证着客家人辛勤耕耘、繁衍生息的历程。

师生五人对龙南关西围屋进行深入调查,围绕地理学的区位从地形、气候、水文、地质等方面进行大、小尺度分析确定围屋选址原因;调查围屋户外植被种类、分布特点、空间结构等,分析户外生态环境现状;调查围屋内景观建设布局,分析生物群落与非生物环境如何相互作用,维持生态平衡,实现天人合一;从历史学角度考察关西围屋形成的历史背景,分析围屋的防御、居住、管理等社会功能;从美学角度认识关西围屋的建筑特点和风格,欣赏其美学价值。

通过深入的调查取证,我们确定了研学课程设计的基本思路。后期研学路上我们不定时碰头讨论,磨课,演练,一遍又一遍修改课件,最终荣获研学课程设计大赛一等奖,我校荣幸入选为第一批研学示范基地校,领队江贤猛老师荣获名师研学工作室称号。

回顾研学过程,感触颇多。

教师教学理念在发展。研学活动使教师教学行为从单一学科设计上升到课程设计,由传统教学中各学科分割学习到综合几门学科进行课程融合。跨学科课程融合的理念,将多个学科融合在一起,为学生提供了全面而深入的学习体验,有助于学生多维度思考并解决问题,培养了学生综合分析问题的能力,助于学生的全面发展。

教师专业素养在提高,教育观发生转变。九州杯研学课程设计大赛鼓励参赛者通过实地调查,围绕特定的主题进行研学课程设计。这种模式让教师的教学过程变为动态、变化、发展、不断完善的富有师生个性的创造过程。教师参与学生开放式的探究,引导学生学习探究的方法和步骤,学生有充分的独立性和自主性,教学方式实现了“灌输”向“对话”的转变。研学课程设计模式不仅考验教师专业知识的深度与广度,也迫使教师角色发生变化,由传授知识的角色向教育促进者转变;课堂灌输变为课程的设计者和开发者,学生学习的合作者。

学生成长迅速,核心素养在提升。学生通过亲身实践,主动考察学会运用观察、实验等方法获得信息,其问题意识已初步形成并发展;主动查阅资料、实地调查并用文字、图表等运用地理学、生物学、历史学等多学科知识综合解释问题。学生之间开展合作学习,互相帮助,增加了表达的机会,培养了倾听别人意见的习惯。研学过程中学生由最初的对研学的好奇、看热闹变为细致的观察、记录、实验、讨论,学生的合作意识,团队精神在逐渐增强。

研学过程中一次次被领队江贤猛老师扎实的专业知识,丰富的户外研学经验,灵活的协调管理能力所折服;也一次次惊叹李丽老师的专业素养,一路细心调查取证、深入探究、主动启发、引导学生......更为学生从研学初期的懵懂好奇到后期的大胆质疑、主动调查、探究、实践,自我学习成为学习的主人而兴奋,飞速进步让我体验到作为教师的成就感。

行走中生发问题,行走中苦苦思索,行走中探寻答案。书中方寸间,行走量世界!